Nagehan Uskan, attivista e ricercatrice, vive a Lesbo, isola di confine tra Turchia e Grecia, da due anni e mezzo. In questa isola ci sono tre campi per rifugiati tra cui quello di Moria, costruito in principio per ospitare 3.100 migranti e arrivato oggi a contenere 20.000 persone. Nagehan ha svolto lo scorso anno un progetto documentaristico con i migranti presenti sull’isola che ha portato alla realizzazione del film “Natives of the new world”, un documentario girato dagli stessi protagonisti con i cellulari per testimoniare la vita quotidiana; una storia collettiva che parla di confini, repressione, solidarietà e resistenza.

L’abbiamo raggiunta telefonicamente per farci raccontare la situazione sull’isola e come è cambiata dopo la decisione del governo turco di aprire le frontiere lo scorso 28 febbraio in seguito all’attentato a Idlib, in Siria, in cui hanno perso la vita 36 soldati turchi. Con questa decisione la condizione dei migranti è peggiorata e la situazione è degenerata in maniera progressiva soprattutto al confine con la Grecia, come descrive anche un nostro precedente articolo. Nei giorni successivi all’intervista la situazione del campo di Moria si è ulteriormente aggravata per lo scoppio di un grande incendio che ha distrutto parte del campo causando morti e feriti.

Qual è il clima che si respira sull’isola in particolar modo in questo momento?

Prima di tutto si sente un’aria di grande militarizzazione del confine come non si era mai sentita prima. I controlli si sono moltiplicati. La Grecia aveva inoltre annunciato di fare prove militari al confine proprio sulle vie di approdo dei migranti. Tuttavia sull’isola non si è verificato un flusso di arrivi maggiore di quello che avviene quotidianamente eccetto nei giorni di tempesta. I nuovi arrivati non sono stati accolti bene sull’isola. Una parte è stata rimandata indietro dalla Guardia Costiera e l’altra parte che era riuscita a raggiungere le coste è stata bloccata per ore dalla popolazione locale affinché non entrasse sull’isola. Anche gli abitanti del villaggio di Moria, vicino a dove risiede il celebre campo, avevano bloccato le strade per non permettere ai nuovi arrivati di accedervi. Negli ultimi giorni non sono arrivate più di 500 persone ma la differenza rispetto alla situazione precedente sta nel fatto che dopo il primo marzo la Grecia ha annunciato di non accettare, perlomeno per il primo mese e fino a data da destinarsi, le nuove domande di asilo. Ora quindi i nuovi arrivati non hanno più il diritto di registrarsi per avviare il procedimento di richiesta d’asilo. I migranti vengono inoltre stipati in una nave militare attraccata vicino al porto che nessuno riesce a raggiungere. Bloccati come se fossero in quarantena non possono ottenere né gli aiuti umanitari né quelli legali. Per ora abbiamo in mano solo i loro nomi.

La decisione dell’apertura dei confini della Turchia, tradotta poi in modo erroneo come una possibilità per tutti i migranti di poter entrare in Europa, com’è stata interpretata dai migranti che vivono sull’isola?

I migranti che vivevano già sull’isola hanno avuto una falsa impressione che i confini dell’Europa fossero aperti. Nei campi giravano false informazioni riguardo ad alcune navi nel porto che avrebbero portato i migranti a Atene. Ogni giorno tre/quattro mila persone da Moria camminavano circa 8 km fino al porto nella speranza di trovare una nave. Questa è stata una delle più grandi disillusioni di questi giorni in quanto molte persone compravano persino i biglietti e raggiungevano il porto con la speranza di partire.

Puoi raccontarci delle aggressioni ai danni delle associazioni, degli attivisti e degli operatori che quotidianamente lavorano fianco a fianco dei migranti. Come si sviluppa questo clima di aggressività?

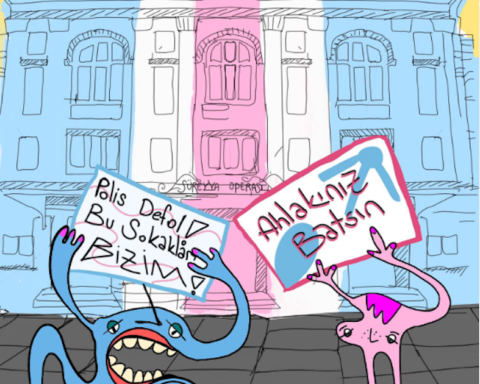

Precedentemente a Mantamados, un comune dell’isola, volevano aprire un campo più restrittivo di quello di Moria dove i migranti non sarebbero potuti nemmeno uscire. Contro questo progetto c’è stata una grande mobilitazione che ha riunito fazioni politiche estremamente diverse, dall’estrema destra agli anarchici, tutti ovviamente in strada per motivi diversi. Gli uni mossi dall’odio, gli altri dalla richiesta di libertà per tutti i migranti e dall’apertura dei confini. Atene aveva mandato sull’isola un ingente numero di poliziotti che fin dall’inizio si sono comportati in maniera molto aggressiva con gli abitanti dell’isola a tal punto che si è arrivati a ottenere la loro dipartita. Subito dopo l’opposizione si è scatenata anche contro le ONG.

Come è vista in questo clima dagli abitanti dell’isola la presenza delle ONG?

Devo prima di tutto dire che le ONG hanno vissuto un periodo molto difficile e una parte ha dovuto lasciare l’isola o sospendere il lavoro a causa dei tanti attacchi fisici o delle minacce che ricevevano. Gran parte di queste però cerca di continuare il proprio lavoro e di supportare la situazione. Ho l’impressione che solo in pochi casi le ONG siano riuscite a costruire relazioni significative con i locali, forse anche perché, vista la gravità della situazione, avevano altre priorità. Devo dire che purtroppo oggi le ONG sono viste come i simboli dell’Unione Europea che, incapace di gestire la situazione, preferisce istituzionalizzarla e renderla così una condizione permanente. L’Unione Europea risultando incapace di dividere equamente le responsabilità e i ruoli tra i diversi paesi, finisce così per far pagare a posti come la Grecia e soprattutto all’isola di Lesbo – che conta 80mila abitanti e 25mila migranti – il prezzo più alto. C’è poi un discorso parallelo in quanto questo sistema ha creato una nuova classe sociale sull’isola. Coloro che operano nelle ONG rispetto ai greci riescono a mantenere una qualità di vita più alta e questo crea inevitabilmente uno squilibrio e un conseguente ostracismo tra le due realtà. Oltre a un livello economico più alto, in alcuni casi gli operatori delle organizzazioni tendono a giudicare i comportamenti della popolazione locale. Devo ammettere che non c’è una grande interazione tra le ONG e gli abitanti a parte sicuramente qualche eccezione di attivisti indipendenti o di realtà più piccole che riescono a mantenere relazioni più forti.

Un’ultima domanda. Lei è turca e da due anni vive in un’isola greca di confine. Che significa essere turca a Lesbo in questo delicato momento?

Io ho imparato molto da questa esperienza. Ho imparato quanto avessi in comune con paesi come la Grecia, ma anche l’Iran, la Siria e persino l’Afghanistan, sebbene la Turchia degli anni ’80 e ’90, gli anni in cui sono andata a scuola, ci avesse sempre fatto credere di essere più vicini alla “modernissima” Europa. In questo straordinario punto d’incontro di persone provenienti da ogni parte del mondo, ho avuto modo di riscoprire tutta l’umanità e le contraddizioni della geografia mediorientale che mi porto dentro ma che erano sempre rimaste un po’ nascoste. Ho vissuto inoltre una facilità di comunicazione sia culturale che linguistica, dato che gran parte dei migranti prima di arrivare in Grecia hanno passato un periodo in Turchia e per questo hanno imparato il turco.

L’intervista è andata in parte in onda su RaiRadio3 nel programma Zazà – Cultura, società, meridione e spettacolo l’8 marzo 2020. Qui il podcast della puntata.