Cristina* è una studentessa di Lingue e Comunicazione Interculturale in Area Euromediterranea presso l’Università di Napoli L’Orientale che lo scorso luglio si è trasferita ad Antakya (Hatay/Antiochia) per svolgere il Servizio civile universale fino al giugno 2023. Ha deciso di affidare a Kaleydoskop la sua testimonianza della lunga notte del sisma del 6 febbraio. Il testo che segue narra eventi realmente accaduti.

*il nome dell’autrice e di tutte le persone citate è stato modificato per questioni di riservatezza

La sera del 5 febbraio ci preparavamo ad andare a letto io e Gözde stanche e ancora piene dei piatti squisiti e del künefe mangiati a casa di Görkem, uno dei nostri amici più cari ad Antakya conosciuto in associazione. Mi trovavo in quella città, capoluogo della provincia di Hatay, da luglio a svolgere il servizio civile in un’associazione insieme ad altri volontari come me dall’Italia: Gözde, Leonardo e Tommaso, che erano miei colleghi nonché coinquilini.

Era in serate come quella che Antakya mi sembrava sempre più un luogo simile a casa. Cinque giorni dopo, Görkem mi avrebbe scritto “Vi ho pensate nel momento del terremoto. Abbiamo trascorso gli ultimi bei momenti insieme. Non so più che dire”.

Ero molto stanca e sapevo che la giornata seguente sarebbe stata molto piena: alle 9.00 in associazione, alle 17.00 yoga e la sera mi aspettava una bella bevuta al bar; avrebbe piovuto tutto il maledetto giorno ma non vedevo l’ora che la sera dopo arrivasse.

Mi sembravano passate molte ore di sonno, quando nel cuore della notte mi sono svegliata di soprassalto. La nostra camera si scuoteva minacciosamente. Gözde è saltata immediatamente sul mio letto gridando il mio nome e io gridando il suo. Urlavamo sopra il rumore di ogni cosa che tremava. Gözde mi ha urlato che dovevamo uscire subito, sentivo il panico nella sua voce. Ci siamo precipitate alla porta della camera ma non riuscivamo a stare in piedi e ci siamo ritrovate per terra, abbracciate, mentre lei in lacrime pregava in turco. Ci siamo rialzate subito, sentendo dalla porta d’ingresso Leonardo, che ci chiamava. Siamo riusciti a prendere le giacche e infilarci le scarpe per precipitarci fuori tutti e tre.

Abitavamo al primo piano, solo dopo un paio di rampe di scale siamo arrivati al portone. In quel momento mi sono resa conto che non avevo preso neanche gli occhiali e riuscivo a vedere solo sagome. Appena aperto il portone, Gözde ha lanciato un grido di disperazione e ha fatto un passo indietro. Non potevo ancora immaginare quanto la vista del palazzo di fronte distrutto fosse spaventosa. Era sceso dalle scale anche un altro ragazzo, l’unico che sarebbe uscito dal nostro palazzo con noi.

Non potevamo rimanere lì dentro, Gözde e Leonardo mi hanno fatto strada verso uno spiazzo dietro la via di casa, dove si stavano radunando le persone che erano riuscite ad uscire dagli altri palazzi. La pioggia si faceva fitta, le persone giungevano piangendo e gridando.

Alle 04.25 ho scritto alla mia famiglia e sul gruppo dei miei amici storici: “Sto bene. C’è stato un terremoto orribile. Per ora sto bene”. Questo è l’unico messaggio che avrebbero ricevuto da me fino alle 19.00 del 6 febbraio.

Da quel momento cominciavano molte ore di confusione e più passava il tempo, più ci rendevamo piano piano conto dell’entità del terremoto che era avvenuto. Giungevano notizie confuse: l’epicentro era a Maraş o Antep, dicevano; pure Adıyaman era stata fortemente colpita, ci ha detto Gözde che aveva sentito i suoi parenti; il mio amico Emre da Mersin mi ha scritto subito e anche la sua casa era distrutta. Iniziavamo a preoccuparci della portata dell’evento.

Avevamo avuto notizie di Tommaso, che quella notte era in un altro quartiere con la ragazza, stavano bene. Ma nessuna risposta né da Uğur, il capo dall’associazione dove lavoravamo e referente di noi volontari italiani, né da sua moglie. Poco dopo non avevamo più connessione.

Cominciavamo a sentire il freddo e la pioggia non cessava, e come stavano facendo anche altre persone ci siamo riparati sotto la tettoia di un basso edificio sul lato dello spiazzo. Non eravamo in tanti, probabilmente poco più di una cinquantina in tutto lo spiazzo, ma quelle vie erano molto più popolate. Ci rendevamo pian piano conto di quanti dovevano essere rimasti bloccati in casa o sotto le macerie.

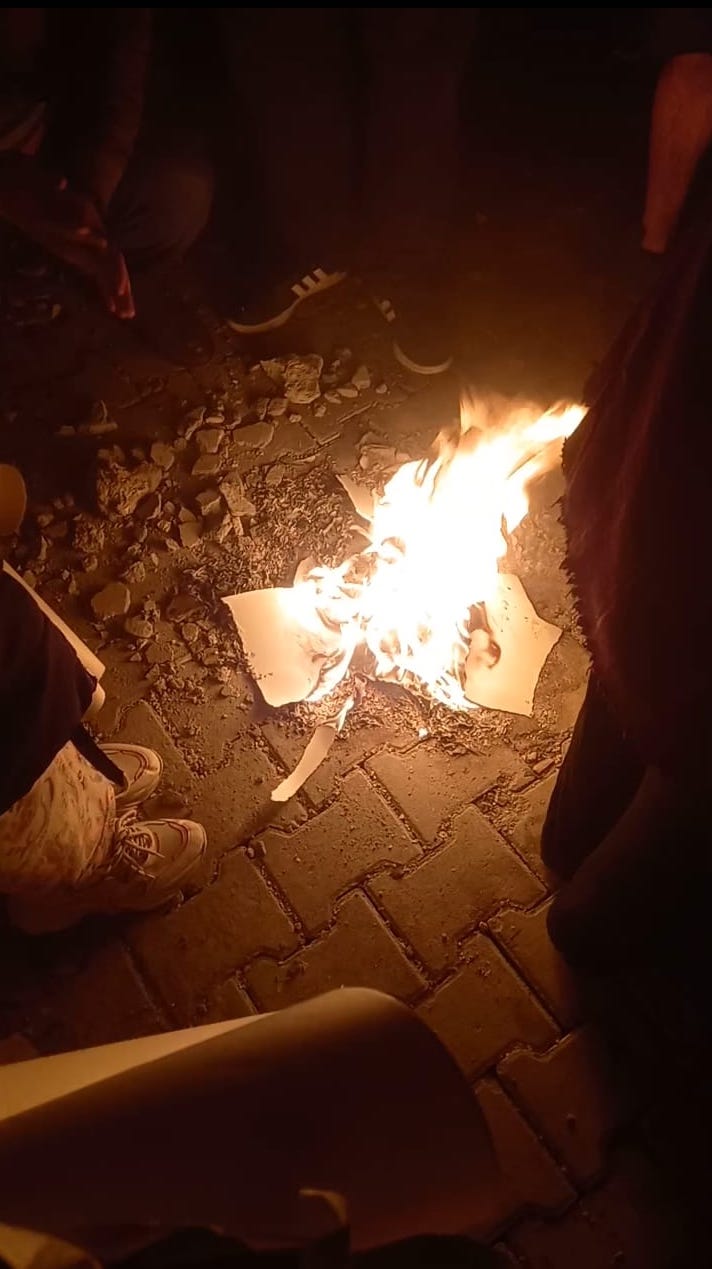

Ben presto, in piccoli gruppi le persone hanno cominciato ad accendere dei fuochi con dei cartoni o dei pezzi di legno, e a raggrupparsi lì intorno. L’unica cosa che ero in grado di fare e che avrei fatto per tutta la notte e per le ore a seguire era strappare cartoni meccanicamente per mantenere il fuoco acceso. E aspettare. Completamente fradici e tremanti, ci riscaldavamo attorno al calore del fuoco, intossicati dal fumo.

Vicino a uno dei primi fuochi, era steso un bambino siriano, che aveva perso un piede, Gözde e Leonardo mi dicevano che era una vista insopportabile. Senza occhiali vedevo solo la sagoma ma sentivo le sue urla di dolore, che continuavano ininterrottamente e si confondevano con quelle di sua madre. Poche ore dopo le urla del bambino non si sentivano più, mentre quelle della madre diventavano ancora più sofferenti.

Giungevano donne in lacrime dicendo che avevano perso un familiare, che non lo trovavano o che il figlio era rimasto sotto le macerie. Alcuni uomini cominciavano a tentare di salvare le persone intrappolate.

L’AFAD (Protezione civile turca) aveva inviato un messaggio avvertendo che era prevista una scossa più forte e, quindi, di non rientrare negli edifici. Stavamo tutti in attesa. In attesa di soccorsi, di aiuti, che non sembravano arrivare. In attesa del terremoto successivo mentre ciclicamente qualcuno gridava “sta tremando” e in massa ci muovevamo verso lo spiazzo, per poi tornare a ripararci sotto la tettoia dopo pochi secondi.

Nonostante l’avvertimento dell’AFAD, volevamo recuperare da casa qualcosa per coprirci, poiché non sapevamo quanto saremmo stati ancora al freddo (e nel mio caso, dovevo assolutamente prendere gli occhiali). Il nostro palazzo era in piedi, c’era un grosso cumulo di macerie di fronte all’ingresso ma era apparentemente intero. Trascorsa la notte, verso le 10.00 di mattina abbiamo deciso di entrare e prendere lo stretto necessario per affrontare i prossimi – uno, due, tre, non sapevamo quanti – giorni. Finalmente con gli occhiali, le sagome prendevano forma, insieme ai dettagli di palazzi distrutti, crollati, collassati, storti e affondati.

Un’ora dopo abbiamo deciso di andare a cercare il nostro referente Uğur, che ormai temevamo non ce l’avesse fatta. Nel momento in cui ci stavamo per incamminare verso casa sua, ho sentito chiamare il mio nome e abbiamo visto venirci incontro lui, sua moglie Merve e il loro figlio maggiore. Ci siamo abbracciati, tutti, trasmettendoci a vicenda tutto lo spavento e il sollievo.

Uğur ci ha detto che sarebbe tornato a prenderci, ma prima doveva portare al villaggio i suoi figli e due bambini, amici dei suoi figli, che erano da soli ad Antakya con la nonna che non cammina, perché il padre era all’estero per lavoro.

Così io, Gözde e Leonardo ci siamo spostati su Atatürk Caddesi, la strada principale, da cui si vedevano più chiaramente tutti i danni provocati dal terremoto: interi palazzi accartocciati, altri in bilico, altri completamente distrutti e pochi in piedi. Quella strada è quella che percorre tutta la città, che va verso il centro dall’aeroporto, da Iskenderun e quindi dalle altre città. La fila di macchine si faceva sempre più lunga e le vetture faticavano a procedere, imbottigliate nel traffico.

Da lì ci siamo messi nel piazzale di un parcheggio dall’altro lato della strada, riparati sotto il tetto di una piccola struttura.

Abbiamo aspettato ore, non avevamo rete. C’era chi ci offriva degli snack e acqua presi dai minimarket che venivano svuotati rapidamente.

Quando intorno alle 13.30 c’è stato il secondo terremoto, eravamo nel parcheggio io, Gözde e Leonardo, abbracciati, con la terra che tremava sotto i nostri piedi, mentre guardavamo scuotersi con forza i palazzi in bilico intorno a noi con ancora molte persone all’interno.

Ancora non potevamo fare altro che aspettare. Le ore passavano e ci chiedevamo se Uğur sarebbe tornato o se fosse stato costretto a fermarsi nel villaggio. Non avevamo idea di cosa fare.

Alle 17.00 abbiamo avvistato Tommaso e la ragazza, Banu, davanti alla nostra casa sulla strada principale; li abbiamo chiamati a squarciagola ed è stato un altro sollievo trovarli. Ci hanno proposto di andare a casa di Banu perché nel suo quartiere, Sümerler, a sud della città, la situazione sembrava meno grave e la sua casa non aveva subito gravi danni. Non sicuri di quello che stavamo facendo, ci siamo diretti verso casa sua, attraversando tutta la città lungo Atatürk Caddesi. Quella strada la percorrevamo ogni giorno, ma che era quasi irriconoscibile, con una fitta coltre di polvere che si alzava dalle macerie. Più ci addentravamo nella città, più assistevamo a immagini spaventose. Vicino molti edifici distrutti c’erano persone disperate che chiedevano aiuto ai passanti, perché sentivano voci provenire da lì sotto. Ci siamo fermati un paio di volte, dicendo che provavamo a chiamare il 112, ma ancora la linea non funzionava. Ogni volta abbiamo dovuto dire che ci dispiaceva e poi andare avanti. Sentire e vedere la sofferenza e tirare dritto, questo è quello che abbiamo dovuto fare fin troppe volte quel giorno e i giorni successivi.

Appena entrati nel quartiere di Sümerler abbiamo incontrato Uğur e Merve! Ci stavano cercando, non ci avevano trovato, ci cercavano da ore. Subito ci hanno portato alla macchina e da lì siamo andati alla casa del padre di Uğur a Şenköy, un villaggio di Yayaldağı, a un passo dal confine siriano.

Lì eravamo in tredici: Uğur, Merve, i loro tre figli, noi quattro italiani del servizio civile, Banu, i due amici dei figli e la loro nonna. Non c’era elettricità, né acqua corrente, né connessione, ma almeno abbiamo mangiato e passato la notte in un luogo al caldo e al sicuro.

Martedì 7 mattina mi sono svegliata di fianco a Merve, dormivamo a terra io e lei. Lei si è messa a sedere con la schiena poggiata al muro e per la prima volta aveva lo sguardo completamente nel vuoto, per la prima volta aveva le lacrime agli occhi. L’ho abbracciata e mi ha sussurrato “Tutto è perduto, non ci resta più nulla”, continuando a parlarmi e mostrandomi per la prima volta la paura e la disperazione per il futuro. Per i suoi figli soprattutto.

Ora che sono rientrata in Italia, risento ancora le parole di Merve. Rivedo l’espressione di gioia dei due bambini, gli amici dei figli di Uğur, quando hanno finalmente riabbracciato i genitori due giorni dopo il terremoto, arrivati dopo un lungo e difficile viaggio. Penso al mio amico Ayhan, che ha l’età di mio fratello minore, a Diyarbakır, che mi ha scritto che gli aiuti sono quasi nulli lì e che ha finito tutti i suoi soldi per aiutare quaranta famiglie accampate in un centro sportivo, dove fa da infermiere. Penso al mio amico Hakan che ho incontrato a Istanbul prima di rientrare in Italia e che tremando mi diceva che era troppo, i giovani in Turchia non avrebbero avuto più paura di parlare contro chi aveva permesso tutta quella tragedia.

Qui in Italia, al sicuro, penso a loro e ad Antakya, che ho sempre detto essere piccola e noiosa, ma che ora dirò a tutti che era una splendida città. (Cristina)

Kaleydoskop appoggia, per le donazioni a favore delle persone colpite dal terremoto, le campagne di alcune organizzazioni che agiscono in modo trasparente e affidabile > qui per saperne di più