Un racconto di Mıgırdiç Margosyan

Era un giorno d’inverno. La neve, che aveva ammantato a larghe falde i vicoli di Diyarbakır, continuava a scendere. Si allungava come la barba bianca di San Sarkis [1], e poi saliva le scale nel cortile della chiesa, fino a baciare la croce in cima al campanile, che benediceva la città.

Uso era il campanaro della chiesa. Lo chiamavano anche “Uso il pazzo”. In realtà, per dirlo con parole loro, il nome più appropriato era Uso “mezza testa”. Prima di dedicarsi al mestiere di sacrestano, lavorava al fianco di suo fratello Sabro, di tre anni più grande, come fabbro. Uso, con la sua scarsa intelligenza, di tanto in tanto montava su tutte le furie per un nonnulla, perciò suo fratello l’aveva soprannominato “fascio di nervi”. Quando questi provava a dargli un consiglio, si scatenava l’inferno, svaniva il legame di fratellanza, scoppiava una lite tra allievo e mastro, e infine i saggi vicini intervenivano per risolvere ciò che rischiava di sfociare in un bagno di sangue. Uso si slacciava il grembiule che aveva addosso e se lo toglieva furiosamente, lo lanciava contro suo fratello e metteva in chiaro che stava lasciando il lavoro, urlava: «Giuro sulla testa di mia madre che non metterò mai più piede in questa fucina!» e dopo aver elencato una serie di imprecazioni, come per tutte le altre litigate, si recava alla bottega del suo gemello Rızgo, quattro porte più giù, andava dritto verso il mantice e si metteva a lavoro.

Che Uso facesse avanti e indietro tra i suoi fratelli Sabro e Rızgo era una cosa abituale, consueta.

Nessuno si stupiva di quegli scontri. Sabro e Rızgo si erano sposati e ognuno aveva messo su famiglia.

Da quando era morto il padre, Uso e sua madre, la signora Rehan, vivevano insieme in una piccola stanza nel cortile della chiesa. Alla morte del sagrestano Zıfkar, il suo posto fu assegnato ad Uso, che fino a quel giorno si era comunque preoccupato di fornire al direttore della fondazione i consigli più assennati e opportuni su ogni questione. «Due piccioni con una fava», si commentava tra la comunità armena, che accolse con approvazione la scelta.

Innanzitutto, Uso, alla veneranda età di quarant’anni, non sarebbe più stato l’apprendista dei suoi fratelli, e in tal modo sarebbero state scongiurate risse sanguinose e lame, falci, mazze tra le loro mani.

Secondo e più importante aspetto, per evitare che suonasse le campane o strimpellasse di testa sua, furono stabiliti degli orari… Inoltre, dovendo rimanere sempre in chiesa o comunque nei paraggi, l’incaricato non avrebbe più subito le angherie di quelli che, per strada, si divertivano a prenderlo in giro, e loro non si sarebbero beccati i suoi feroci insulti.

Quel giorno, quel candido giorno, l’avvenimento per cui Uso avrebbe dovuto suonare le campane fu la morte della bella Meryem, e questo lo rattristò profondamente.

Qualunque morte lo faceva piangere. Gli faceva il cuore a pezzi. Gli occhi come due fontane. Dopo aver svolto la sua mansione in onore di Meryem, iniziò a dire tra sé e sé:

«Che Dio protegga Hıçe, che la terra ti sia lieve Meryem… ma guarda tu che lavoro mi tocca fare!»

Sarà che la follia è intelligenza a metà, ma Uso, trovatosi campanaro, anzi, assunto come tale, prese sul serio il proprio compito. Dopo aver versato una quantità abbondante di lacrime per Meryem, si ricordò della sua sacra mansione e corse in chiesa, slacciò la fune della campana che era legata intorno al gancio sul muro, la tirò con tutta la sua forza e cominciò a scampanare. Mentre il suono si propagava per le strade della città, e il ding-dong ding-dong riecheggiava e affondava tra i manti di neve sui tetti, anche lui andava a tempo:

«La sposa è morta»

«La suocera vive e la sposa è morta!»

«Doveva proprio accadere, in questo giorno di gelo? Anche Dio si stupisce!»

«Che dolore, che dolore…»

Il muezzin della moschea Sheykh Matar, nelle vicinanze, sopportava l’interminabile scampanio di Uso ripetendosi «pazienza, pazienza», e si ricordò, anche lui, delle proprie mansioni, così dal Minareto dai Quattro Piedi intonò:

«Allahu akbar, Allahu akbar»

«Ding – dong, ding – dong»

«Allahu!…»

«Ding!..»

«Akbar!..»

«Dong!…»

Uso continuava a suonare, con il suo corpo tondo e corto tirava ancora la fune della storica campana, e si compiaceva che il muezzin Nusret, col nasone rosso come un pomodoro per il freddo, si fosse arreso, scendendo dal minareto. Il suono delle campane continuava a effondersi lontano lontano, ed entrava nelle orecchie infreddolite di tutti gli armeni.

«Ma che succede, compare Bedo? Perché suonano le campane a quest’ora?»

«No, sai… è morta la bella Meryem»

«Si è liberata…non soffrirà più»

«Ma era ancora giovane»

«Anche i giovani muoiono»

«È vero»

«Che Dio perdoni i suoi peccati, la benedica e salvi la sua anima»

«Amen»

Il fabbro Dikran, con un orecchio alle campane di Uso e l’altro teso al suo cliente curdo, urlava nel frattempo al suo apprendista, alle prese con il mantice: «aprilo, forza ragazzo, aprilo!» e mentre estraeva dalla fucina il ferro incandescente da forgiare, il fragore si aggiungeva a quel suono di campane che cercava di interpretare. Lo scarpaio Tumas, appena sentito quello scampanio fuori orario, ordinò al suo garzone: «Gırbo! Vai, corri in chiesa, vedi un po’ perché ‘sto pazzo si è appeso alla campana…»

Forse che il garzone Gırbo, che un attimo prima sognava di evadere dalla bottega per andare a giocare agli aliossi con i suoi amici, si sarebbe lasciato sfuggire una simile occasione? Si tolse il grembiule di cuoio e schizzò in strada come una freccia. Giocò ad aliossi con gli amici, li battè, e poi, pensando al cibo, corse a perdifiato alla bottega, dove il padrone lo strigliò:

«Figlio di un cane! Dove sei stato per due ore?»

«Capo, è morta la bella Meryem»

Intanto il suo mastro aveva già appreso il motivo di quello scampanio dallo stagnaio Sago, dall’orafo Samo, dall’operaio Sıko, dallo strabico Dono e dal tirchio Nono.

Uso, assaporando la vittoria sul muezzin Nusret, che era sceso dal minareto, riallacciò la fune intorno al gancio e corse per strada.

Si recava verso quartieri lontani, lontanissimi, dov’erano i sordi, quelli che non erano riusciti a sentire le campane. Lungo il tragitto dava la notizia ad ogni armeno, cambiando sempre la formula:

«La bella Meryem è morta»

«Zio Dikro! La bella Meryem, nuora di Hıçe, ci ha lasciati…»

«Zio Sako, hai sentito? Se n’è andata anche Meryem, la più bella»

Con la sua bassa statura, Uso ruzzolava, di tanto in tanto sprofondava nella neve, imprecava contro le sue scarpe e correva scalzo, tutto sudato in un giorno di freddo, deciso a battere il Quartiere Infedele in lungo e in largo. Sereno per aver portato a termine la sua missione, sulla strada verso la chiesa, Uso era sfinito, ma parlava ancora di Meryem in ogni casa, ogni bottega:

«La più bella di tutte!»

«Poveretta!»

«Dio abbia misericordia!»

«Che pena, non doveva toccare a lei…»

«I vecchi restano e i giovani se ne vanno!»

«Che peccato!»

«Aveva degli occhi bellissimi»

«E che corpo, quel corpo!»

«Le sopracciglia, il suo sguardo!…»

«E quella camminata?…»

«La grazia con cui ballava l’halay»

«Ha lasciato due bambini piccoli…»

«Ci pensa Hıçe…»

«Hıçe non sa badare neanche a se stessa…»

I discorsi, i commenti, accompagnarono Meryem fino alla sepoltura. La chiesa era gremita. Questo fatto era di grande soddisfazione per Uso, oltre all’onere e onore di suonare le campane. Quasi tutti affollarono la chiesa. L’unico assente era Vanes, a detta di tutti, con qualche rotella fuori posto e per questo soprannominato “Vanes testa rotta”. Lui, ad eccezione della domenica, non avrebbe mai lasciato la bottega dove cuciva selle per asini, muli e cavalli, chiudendo tutto e mandando a casa i garzoni, per recarsi in chiesa o a un funerale. Chiunque sapeva che non sarebbe arrivato. Da un uomo che si vantava con un ghigno «sono il sarto degli asini» quando gli si chiedeva quale fosse il suo lavoro, il suo mestiere, che cosa aspettarsi, se non dei ragli? Meryem fu portata e sepolta accanto a sua figlia. La bambina che aveva partorito sei mesi prima… Con qualche lacrima, un certo odore d’incenso e tante preghiere di Padre Arsen…

Il funerale si concluse con una merenda a base di helva di sesamo e pane, offerti a bambini curdi mezzi nudi, che osservavano curiosi e incantati la folla riunita, la barba di Padre Arsen, col suo saio nero e la croce d’argento in mano.

Quando ormai la bella delle belle giaceva sotto terra, lo scarpaio Eğus si rimetteva a cucire sandali e babbucce, il fabbro Mero a costruire tagliole, il falegname zoppo Nışo creava pipe con legno di susino, il maniscalco Henuş martellava gli zoccoli dei cavalli, quando tutti insomma erano tornati al proprio lavoro, il droghiere di origini caldee Yusuf, insieme al suo vicino di bottega Yakup, barbiere di discendenze siriache, ripresero a giocare a dama.

Quella notte gli insonni furono due: uno era il marito di Meryem, il mastro muratore Sıko, e l’altra l’anziana Hıçe, oppressa da un greve senso di colpa e di dolore per non esser morta prima della nuora.

Quando Sıko andò a mettersi a letto, sul pavimento, il figlioletto Seto, insieme alla sorellina di otto anni, si erano già addormentati. Lui e sua madre Hıçe, nella loro stanza illuminata dalla fioca luce della lanterna, contemplavano Meryem col suo sorriso giovane nella foto appesa al muro.

Fuori, in quella notte d’inverno, San Sarkis accarezzava con la sua barba bianca di neve le strette viuzze di Diyarbakır, mentre Meryem cercava il suo letto caldo, e il petto vellutato di suo marito Sıko.

[1] ndt. Protettore dell’amore e dei giovani innamorati

Traduzione dal turco di Fabrizia Vazzana

Illustrazione di copertina di Giulia Landonio

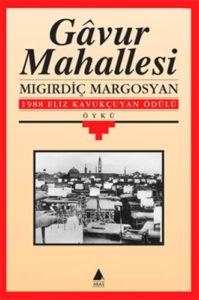

Lo scrittore armeno Mıgırdiç Margosyan (Diyarbakır 1938-Istanbul 2022), dopo aver vissuto l’infanzia a Diyarbakır, si trasferisce a Istanbul per volontà del padre per conseguire gli studi liceali in una scuola armena. Laureato in filosofia presso l’Università di Istanbul diventa insegnante di filosofia, psicologia, lingua e letteratura armena e preside del liceo armeno Surp Haç Tıbrevank. Comincia a scrivere racconti per il quotidiano armeno Marmara, che vengono poi raccolti in una prima pubblicazione Mer Ayt Gogmen (Il nostro quartiere) nel 1984. Il libro è insignito nel 1988 del premio Elız Kavukçuyan a Parigi come miglior opera in lingua armena. Il libro da cui è tratto il racconto qui presentato è la riscrittura in turco di quella prima opera. Seguono altre due raccolte di racconti in turco e un secondo libro in armeno. Gâvur Mahallesi è stato riscritto in curdo, pubblicato dalla casa editrice

Lo scrittore armeno Mıgırdiç Margosyan (Diyarbakır 1938-Istanbul 2022), dopo aver vissuto l’infanzia a Diyarbakır, si trasferisce a Istanbul per volontà del padre per conseguire gli studi liceali in una scuola armena. Laureato in filosofia presso l’Università di Istanbul diventa insegnante di filosofia, psicologia, lingua e letteratura armena e preside del liceo armeno Surp Haç Tıbrevank. Comincia a scrivere racconti per il quotidiano armeno Marmara, che vengono poi raccolti in una prima pubblicazione Mer Ayt Gogmen (Il nostro quartiere) nel 1984. Il libro è insignito nel 1988 del premio Elız Kavukçuyan a Parigi come miglior opera in lingua armena. Il libro da cui è tratto il racconto qui presentato è la riscrittura in turco di quella prima opera. Seguono altre due raccolte di racconti in turco e un secondo libro in armeno. Gâvur Mahallesi è stato riscritto in curdo, pubblicato dalla casa editrice